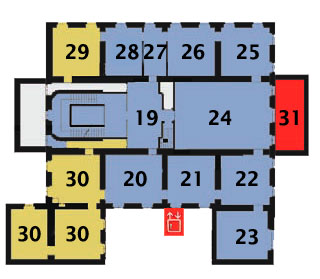

(•) Servizi per il pubblico / Ascensore

(•) Sale con arredamento Sartorio

(•) Sale con altre collezioni

(•) Spazi riservati al personale

- Atrio degli specchi

- Sala da pranzo (stile Biedermeier)

- Salotto degli antenati

- Salottino di Paolina (stile Luigi XVI)

- Sala Gotica

- Salone delle feste

- Sala della musica (stile Impero)

- Salotto rosa (stile Luigi XV)

- Ambiente di passaggio

- Stanza da letto del Duca

- Trittico di Santa Chiara

- Collezione Rusconi-Opuich

- Terrazza / Spazio calmo in caso di emergenza

19. Atrio degli specchi

Al primo piano, superato il ballatoio con tre dipinti del pittore triestino Carlo Wostry, l’atrio di accesso alle stanze mostra alcuni frammenti molto significativi di una pittura murale raffigurante Angioletti con ghirlande tra elementi architettonici, databile ai primi anni dell’Ottocento. Il brusco interrompersi della scena testimonia un intervento che sacrificò l’aspetto decorativo in funzione di una modernizzazione strutturale, forse già avvenuta durante l’ampliamento della villa per volontà dei novelli sposi Giuseppina Fontana e Pietro Sartorio.

L’ambiente è oggi arredato da due coppie di specchi con cornice dorata e da mobili d’appoggio ottocenteschi intarsiati in ottone, alla maniera del grande ebanista francese André Charles Boulle (1642-1732), che sorreggono due sculture di Antonio Bosa raffiguranti un Nudo femminile disteso e L’ermafrodito dormiente. Alle pareti, acqueforti tratte dalle Vedute di Roma del disegnatore, architetto e incisore veneto del XVIII sec. Giovanni Battista Piranesi, e una veduta del Foro romano, di Ippolito Caffi.

20. Sala da pranzo

È arredata con mobili in quello stile Biedermeier tanto in voga in Austria e, nella prima metà del XIX secolo, anche a Trieste: sobri, eleganti e soprattutto funzionali. Sulla tavola apparecchiata e sulla credenza-piattiera sono disposti pezzi del pregiato servizio in porcellana Meissen (decorato secondo il gusto tardo rococò), dono del re di Sassonia Federico Augusto II a Giovanni Guglielmo Sartorio (console di Sassonia a Trieste) in occasione delle sue nozze. Il regnante e la sua consorte sono raffigurati in una coppia di piccoli ritratti ottocenteschi con cornice coronata.

La stanza è ravvivata da preziose sovrapporte a tempera di Giuseppe Bernardino Bison (Palmanova 1762-Milano 1844): Paesaggio monocromo con pappagallo e fiori, Paesaggio monocromo con fiori, ciliegie e pappagallo, Trionfo di Nettuno. Alle pareti due grandi dipinti, Venditrice di frutta e ortaggi e Venditrice di pesci e ortaggi attribuiti a Francesco Polazzo (Venezia 1683-1753), che assieme ad altre nature morte per il loro tema ben si addicono alla destinazione della sala.

21. Salotto degli antenati

Questo salotto riunisce i ritratti ottocenteschi della famiglia Sartorio, che visse nella villa dal 1840 ca. al 1946. Di gusto tipicamente ottocentesco, accosta un divano, poltroncine imbottite e tre cassettoni intarsiati.

I ritratti appesi alle pareti consentono di fare conoscenza con la famiglia Sartorio al completo. Sulla parete del caminetto sono riconoscibili i capostipiti settecenteschi: Pietro Sartorio, che giunse da Sanremo nel 1775, con penna e lettera in mano, e la moglie Brigida Borea d’Olmo, dall’acconciatura con fiori e piume. Tra di essi, il figlio Giovanni Guglielmo in un convincente dipinto di metà ‘800 attribuibile al pittore Giovanni Pagliarini (Ferrara 1808-1878). Sulla parete sinistra compaiono i ritratti di un altro figlio della coppia, Pietro (II), e di sua moglie Giuseppina Fontana, che abitarono nella villa, dopo averla fatta ristrutturare nel 1838-1839. Tra di loro il nipote e genero Pietro (III), figlio di Giovanni Guglielmo e marito di loro figlia Carolina. Sulla parete destra, al centro si trova il ritratto di Carolina Gobbi – moglie di Giovanni Guglielmo – tra un ritratto giovanile di Giuseppina Fontana e quello di suo padre, il mercante e numismatico Carlo d’Ottavio Fontana, che acquistò la villa nel 1832. Completano la sala ritratti di altri figli, parenti e discendenti della famiglia, tra cui i quattro figli di Pietro II e Carolina: Carolina, Paolina, Giuseppe e Alberto, che abitarono nella villa.

22. Salottino di Paolina

Una curiosa quanto romantica tradizione ha legato il nome di questo ambiente a quello di Paolina Sartorio (1837-1923), che trascorse tutta la vita in questa villa, attribuendole la magistrale realizzazione dei sei pannelli ricamati che ornano le pareti. In realtà il mobilio di questa stanza, compresi i ricami e gli stucchi, proviene da un salotto della casa di via della Geppa 8, ove viveva Anna Sartorio con il marito Salvatore Segrè sino al 1921. Quando la coppia si trasferì nella villa, tale salotto fu adattato all’ambiente attuale. L’ambiente ha la grazia chiara dello stile Luigi XVI: una raffinata semplicità è riflessa dal grigio e dall’oro delle eleganti poltroncine, delle consoles e del tavolino, intonati ai pannelli che rivestono le pareti. Nella vetrinetta e sul tavolino sono conservate alcune preziose porcellane europee. Come sovrapporte, tre tempere monocrome raffiguranti rovine di gusto romantico.

23. Sala gotica

In netto contrasto con il gusto prevalente della casa, la sala neogotica, dedicata alla musica e al gioco, è un raro esempio di recupero delle forme gotiche, diffusosi soprattutto in Inghilterra, Francia e Germania verso gli anni ’20 dell’Ottocento, nell’ambito della moda ispirata ai revival storici.

È collocata in un ambiente ricavato dall’ampliamento della casa voluto alla fine degli anni ’30 dell’800 dai neo-sposi Giuseppina e Pietro Sartorio, che ne affidarono il progetto all’architetto Nicolò Pertsch.

Nella sala una profusione di arredi flamboyants: divani, sgabelli, poltrone, sedie, étagères, consoles e un particolare leggio per quartetto, realizzati dal mobiliere triestino Franz Gossleth, attivo anche nel Castello di Miramare.

La decorazione del pavimento e del soffitto è realizzata in modo da intonarsi al mobilio, completato da un paravento con vetri dipinti, un lampadario, due candelabri e un orologio in bronzo dorato simulante una cattedrale.

I tre grandi quadri con soggetti di gusto romantico sono opera di artisti di scuola veneziana operanti a Trieste attorno al 1840: sulla parete di fronte alla porta, il dipinto che ritrae gli sventurati amanti Paolo e Francesca, opera del pittore accademico Michelangelo Grigoletti (Pordenone 1801-Venezia 1870); la parete centrale ospita La morte di Marco Botzaris di Ludovico Lipparini (Bologna 1800-Venezia 1856), anch’egli insegnante all’Accademia di Venezia nei medesimi anni; infine Tancredi ferito e trovato da Erminia e da Vafrino, pure opera di Grigoletti.

24. Salone da ballo

Il grande salone di ricevimento occupa il centro del primo piano e si apre sulla terrazza che guarda il giardino. Sobriamente arredato da consoles con specchi in stile Impero e comodi divani foderati in velluto rosso stampato a rilievo, mostra sulle pareti due arazzi di manifattura fiamminga del XVIII sec., del tipo “Tenières” o “Boscarecce”, con scene di genere, provenienti dalla villa Carolina a Montebello e successivamente utilizzati nella casa di Anna Sartorio Segrè in via della Geppa. Completano la sala tele di pittori di scuola tedesca e veneta tra il XVII e il XVIII secolo e due sovrapporte con vedute di Venezia fantastica.

25. Sala della musica

La sala accoglie attorno al pianoforte, costruito dalla celebre casa viennese “F. Ehrbar”, arredi in stile Impero quali alcune sedie, una dormeuse, un tavolo e alcuni tavolini d’appoggio. La vetrina è opera del noto ebanista triestino Giuseppe Passalacqua: contiene un servizio in porcellana della manifattura boema Fischer & Mieg della metà dell’Ottocento, con monogramma S.S., con ogni probabilità appartenuto ai coniugi Carolina e Pietro Sartorio.

Le delicate pitture murali, databili agli anni Venti-Trenta del XIX secolo, sono emerse durante i restauri del 2006. Quanto rimane interessa tutta la superficie del soffitto e le quattro pareti: sul soffitto otto puttini – intervallati da un motivo a festone – trattengono i lembi di un velario; ai quattro angoli compaiono strumenti musicali che fanno pensare che questo ambiente fosse da sempre riservato alla musica. Lungo le pareti, esili colonnine sorreggono una trabeazione, velata da un sottile tendaggio drappeggiato.

26. Salotto rosa

Il salotto è arredato con mobilio neorococò: un ampio divano e poltrone da conversazione a motivo rocaille dialogano con i mobili bois de rose in stile Luigi XV, riccamente intarsiati con motivo di fiori e ghirlande (tavolo, scrittoio, tavolino da lavoro, fioriera e mobili da parete). Una coppia di poltrone in legno dorato del periodo Luigi XV conserva la copertura originale in seta rosa e oro filato.

Alle pareti, preziosi dipinti di paesaggi, nature morte e soggetti mitologici, databili tra il XVIII e l’inizio del XIX sec., si integrano con le interessanti pitture murali emerse durante i restauri del 2006: sul soffitto, delicati motivi vegetali, tracce di un puttino e strumenti musicali; sulla fascia perimetrale alla base del soffitto, un’ornamentazione vegetale; sulla parete di fondo, un’ampia specchiatura centrale priva di ornamenti, contornata da un semplice decoro vegetale e affiancata da due lesene con motivi a grottesca.

27. Ambiente di passaggio

Il salotto è arredato con mobilio neorococò: un ampio divano e poltrone da conversazione a motivo rocaille dialogano con i mobili bois de rose in stile Luigi XV, riccamente intarsiati con motivo di fiori e ghirlande (tavolo, scrittoio, tavolino da lavoro, fioriera e mobili da parete). Una coppia di poltrone in legno dorato del periodo Luigi XV conserva la copertura originale in seta rosa e oro filato.

Alle pareti, preziosi dipinti di paesaggi, nature morte e soggetti mitologici, databili tra il XVIII e l’inizio del XIX sec., si integrano con le interessanti pitture murali emerse durante i restauri del 2006: sul soffitto, delicati motivi vegetali, tracce di un puttino e strumenti musicali; sulla fascia perimetrale alla base del soffitto, un’ornamentazione vegetale; sulla parete di fondo, un’ampia specchiatura centrale priva di ornamenti, contornata da un semplice decoro vegetale e affiancata da due lesene con motivi a grottesca.

28. Stanza da letto del Duca

I mobili esposti in questa stanza si trovavano originariamente in una stanza al pianoterra accanto a un bagno non più esistente. L’intitolazione ricorda la visita avvenuta in questa villa nel 1921, ospite di Anna e Salvatore Segrè Sartorio, del Duca d’Aosta Emanuele Filiberto, che qui rimase alcuni giorni, assieme alla consorte, la duchessa Elena di Francia.

Il letto in stile Impero è affiancato da comodini in pendant con due cassettoni, attribuibili alla bottega dell’ebanista Giuseppe Maggiolini, considerato il più famoso mobiliere lombardo della seconda metà del ’700 per gli elaborati decori raffiguranti paesaggi, strumenti musicali, mazzi di fiori, trofei di frutta, colombe e architetture.

Alle pareti è proposta una galleria di pregevoli dipinti di soggetto sacro dei secoli XVII e XVIII, appartenuti alla famiglia Sartorio.

29.Trittico di Santa Chiara

In una stanza adeguatamente climatizzata e illuminata è esposto il Trittico di Santa Chiara, eccezionale testimonianza della pittura veneziana della prima metà del Trecento.

Il dipinto apparteneva in origine alle monache di clausura del Monastero di San Cipriano di Trieste, che all’epoca della fondazione (1278) avevano aderito alla regola di Santa Chiara per poi passare, nel 1367, a quella di San Benedetto. Fu donato dalle Benedettine, nella seconda metà dell’Ottocento, al dottor Lorenzutti, medico e letterato triestino, che a sua volta lo lasciò in eredità al Comune di Trieste, affinché fosse visibile ad un più vasto pubblico.

Eseguito a tempera su tavola nei primi due decenni del Trecento, si compone di uno scomparto centrale e di due portelle laterali, un tempo richiudibili. La parte centrale è suddivisa in 36 riquadri raffiguranti su fondo oro episodi della vita di Cristo, assieme alla Morte di Santa Chiara e alle Stimmate di San Francesco.

Sulla portella sinistra, compaiono – su tre registri, dall’alto verso il basso – i Santi Giovanni Battista e Giovanni Evangelista in atto di presentare l’animula di Santa Chiara al Padre Eterno; San Giusto e San Sergio; San Lazzaro e Sant’Apollinare. Sulla portella destra: Cristo in pietà e la Madonna della Misericordia; un vescovo in atto di porgere un ramo d’ulivo a un gruppo di giovinette ai piedi di Santa Chiara e Sant’Agnese; Santa Barbara, Santa Caterina, Santa Margherita. All’esterno delle portelle sono raffigurati San Cristoforo e San Sergio, con l’alabarda di Trieste in mano, a testimonianza che l’opera fu eseguita per la città.

30. La collezione Rusconi-Opuich

Tre sale consecutive, comunicanti con la Sala da pranzo, accolgono la collezione Rusconi-Opuich, che passò al Comune di Trieste nel 1976, per volontà testamentaria di Antonino Rusconi (1897-1975), che volle che il legato fosse intitolato anche alla zia materna Odinea Opuich, dalla quale fu allevato dopo la morte precoce della madre.

Vasta ed eterogenea, essa va dall’arte antica al Novecento includendo dipinti, sculture, disegni, stampe, ventagli, stoffe, gioielli, strumenti musicali, reperti archeologici, peltri, maioliche, ceramiche, vetri, tappeti e mobili per un totale di oltre duemilacinquecento pezzi.

Rusconi, grande conoscitore d’arte, fu ingegnere, architetto e Soprintendente alle Belle Arti in alcune città d’Italia. Avendo egli destinato il suo grande appartamento ad altri scopi caritatevoli, e considerando che Antonino Rusconi discende da Carlo d’Ottavio Fontana al pari di Anna Sartorio, questo museo parve la destinazione naturale per l’esposizione della raccolta.

Il primo ambiente è un salottino che accoglie mobili di pregio, piccoli e preziosi reperti archeologici, gioielli di epoca romana e popolari e borghesi del XIX secolo, argenti, peltri, porcellane e ceramiche, ma soprattutto – tra i dipinti – due delle opere più prestigiose della collezione: la Testa di vecchio orientale, assegnabile a Giandomenico Tiepolo (Venezia 1727-1804) e il suggestivo San Marco attribuibile a Pietro Antonio Novelli (Venezia 1729-1804).

Il secondo ambiente riunisce ritratti della famiglia di Antonino Rusconi, in particolare dei rami Fontana e Opuich, alcuni dei quali opera di ritrattisti ottocenteschi quali Felice Schiavoni e Franz Eybl, e alcuni mobili di gran pregio e bellezza, come tre cassettoni intarsiati e un grande armadio secentesco a doppio corpo in stile austriaco-tirolese.

Infine il terzo ambiente ospita la camera da letto di Antonino Rusconi. I mobili con il loro sapore ottocentesco riflettono la predilezione del proprietario per la sobrietà e compostezza dello stile Biedermeier. Con una scelta ragionata, alcuni dipinti con soggetto sacro e paesaggi, oggetti personali e da collezione sono stati inseriti nell’arredamento per rendere più reale l’atmosfera della camera da letto di un appassionato raccoglitore d’arte. Tra di essi spiccano una cinquecentesca Madonna col Bambino di Giovan Francesco Caroto (Verona 1488-1555) e due vedute veneziane di Ippolito Caffi (Belluno 1809-Lissa 1866).

Questa sezione è attualmente chiusa al pubblico.